Экспедиции 2024 г. в рамках гранта

РНФ «Леса Русской равнины: тренды последних десятилетий» (№ 24-17-00120 Руководитель Черненькова Т.В.)

Исследования связаны с изучением факторов пространственно-временной динамики лесного покрова в контрастных по характеру природопользования регионах на широтном градиенте в центральной части Русской равнины.

Задачи гранта заключаются в количественной оценке трансформации лесных сообществ на основе большого массива данных, собранных в течение последних 40 лет на постоянных пробных площадях и ландшафтных профилях в границах модельных территорий.

Внешний вид еловых лесов в стадии распада

Были проведены полевые исследования с повтором описаний на ландшафтных профилях в Наро-Фоминском районе (биостанция «Малинки») Периоды составления описаний: 1987 – 1997 – 2007 – 2024 гг. Ландшафтный профиль включает 100 геоботанических, таксационных и почвенных описаний.

Также полевые исследования с повтором описаний проводились на ландшафтных профилях в Калужской области (р. Язвицы, Боровский район) периоды 2014 – 2024 гг. Составлено 56 геоботанических описаний.

Исполнители: М.В.Архипова (ИГЭ РАН) и С.Т. Кудякова (ИГ РАН)

Экспедиции 2024 г. по гранту РНФ «Оценка потоков углерода в агроэкосистемах» (№ 23-26-00191 Руководитель Суховеева О.Э.)

Грант посвящен оценке потоков углерода в агроэкосистемах, в том числе его эмиссии и поглощения. Объектами исследования выступали как действующие хозяйства, занимающиеся растениеводством и животноводством, так и длительные полевые опыты. Они расположены на трансекте, проходящей с юго-запада на северо-восток на европейской территории России: в Курской, Рязанской, Тульской, Кировской областях, Чувашской республике и Москве. В каждом регионе рассматривались семь типов экосистем; объекты растениеводства сравнивались с животноводческими и природными. Полевые работы проводились круглогодично, но наиболее интенсивно – в летние месяцы.

Цель исследования — определение количественных значений эмиссии и поглощения углерода различными компонентами аграрных экосистем, воспроизведение в ретроспективе и прогноз влияния изменений внешних условий на потоки углерода с целью разработки стратегии снижения эмиссии парниковых газов в сельском хозяйстве.

Изучались следующие типы экосистем:

- Пашни

- Пастбища

- Сенокосы

- Луга

- Леса

- Загоны для скота

- Компостные хранилища

Полевые работы были разделены на три блока. Оценка пулов углерода предполагала определение его содержания в почве и поступления с послеуборочными растительными остатками. В блоке, посвященном парниковым газам, измерялись эмиссия и поглощение диоксида углерода, метана и закиси азота в аграрных и природных экосистемах. Собранные данные служили основой для проведения различных ретроспективных и прогнозных расчетов.

Основные результаты:

Пулы углерода: 1. Определено содержание в почве органического углерода и азота, а также дисперсного органического вещества 2. Рассчитано поступление в почву углерода и азота с послеуборочными растительными остатками и их вынос с основной и побочной продукцией

Потоки парниковых газов: 1. Экосистемы ранжированы по возрастанию скорости эмиссии СО2 из почвы 2. Экосистемы разделены на источники и поглотители метана и закиси азота

Расчеты: 1. Уточнены оценки эмиссии парниковых газов от животноводства с помощью углеродных калькуляторов 2. Достроены многолетние ряды потоков углерода в агроэкосистемах с помощью имитационных моделей

Инвентаризация лихенобиоты городской части Национального парка «Лосиный остров»

В 2024 г. в. н. сотрудником лаборатории биогеографии ИГ РАН, д.б.н. Пчелкиным А.В. проведена инвентаризация лихенобиоты городской части «Лосиного острова» . Общий список лишайников городской части «Лосиного острова», включая литературные данные, составляет 148 видов. На территории парка наибольшая концентрация видов, включенных в Красную книгу Москвы, была отмечена на участке между Абрамцевской просекой и МЦК. Инвентаризация 2024 г. выявила, что по местам обитания проведена автодорога, соединяющая ЖК «Лесная сказка» с МЦК.

На рисунке отмечено место произрастания Cladonia cariosa. Введены GPS-координаты. Видно, что здесь сейчас проложена автодорога.

Прокладка этой дороги привела к уничтожению следующих видов:

Cladonia arbuscula (единственное местообитания вида на территории «старой» Москвы)

Cladonia rangiferina (единственное местообитания вида на территории «старой» Москвы)

Cladonia botrytes (единственное известное в настоящее время местообитания вида на территории Национального парка)

Cladonia furcata (единственное оставшееся в настоящее время местообитания вида на территории Национального парка)

Peltigera rufescens (два последних известных в настоящее время местообитаний вида на территории Национального парка)

Evernia prunastri (одно из местообитаний) – вид был отмечен во время трансектных обследований Национального парка на одной из пробных площадок – оценка состояния по индексу чистоты атмосферы. Т.е. уничтожена пробная площадка – поэтому сейчас невозможно сделать сравнение состояния лихенобиоты по индексу чистоты атмосферы для этого участка до и после прокладки Северо-восточной хорды.

Во время инвентаризации отмечен случай уничтожения одного таллома краснокнижного лишайника Эвернии сливовой (Evernia prunastri, Красная книга Москвы) лосями, которые съели кору с дерева вместе с эпифитным лишайником, которому не повезло произрастать на этом дереве.

Фото: А.В.Пчелкин. 2024 г.

Жилой комплекс «Лесная сказка» построен в глубине лесного массива Национального парка «Лосиный остров». Строительство комплекса и дороги к нему нанесли большой ущерб редким видам лишайников.

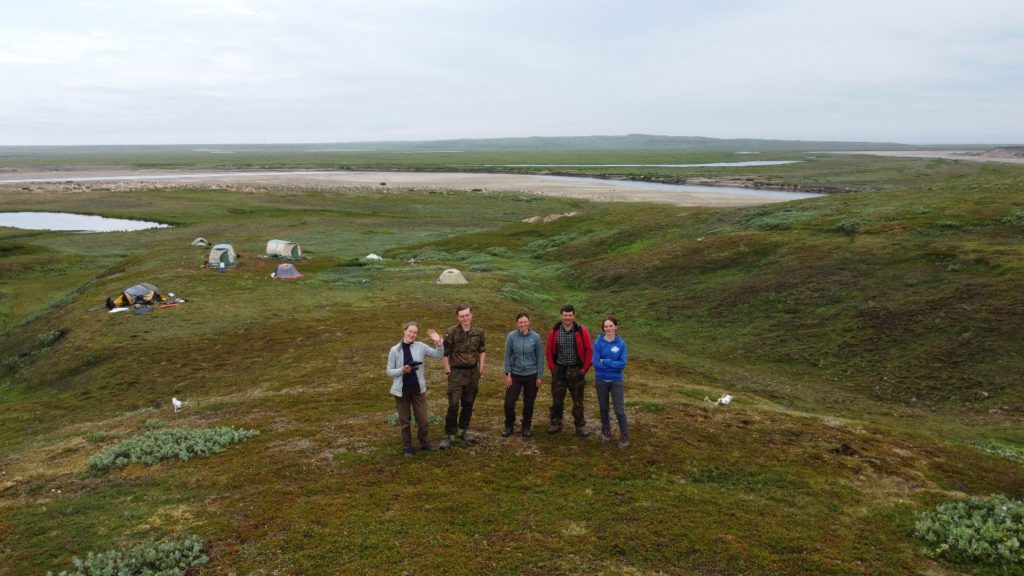

Завершилась комплексная экспедиция на остров Колгуев, 2023

Сотрудники лаборатории биогеографии вернулись из экспедиции на остров Колгуев Ненецкого АО, где проработали в полевом лагере полтора месяца с начала июня до середины июля 2023.

Целью экспедиции было изучение биогеографических последствий изменений климата, происходящих в Российской Арктике на примере островных экосистем.

Напомним, что остров Колгуев расположен в Ненецком АО в Печорском море. Этот остров называют «Гусиный остров», это поистине птичье эльдорадо и основной родильный дом для гусей западноевропейских популяций.

Сезон 2023 года был очень холодным и ветренным, частые шторма сопровождали участников экспедиции. Однако экспедиционному отряду удалось выполнить намеченную научную программу. В состав участников экспедиции вошли специалисты различных направлений, что обеспечило выполнение комплексных работ в рамках гранта РНФ № 22-17-00168: Петр Глазов – руководитель экспедиционного отряда, Юлия Лощагина – орнитолог, Анастасия Шматова – почвовед, Ангелина Гнеденко – геоботаник, Арсений Кудиков – физгеограф, Дмитрий Петров – почвовед.

Исследования проводились по трем основным блокам: орнитологические, геоботанические и почвенные. Орнитологические исследования включали изучение динамики фаунистического состава птиц острова, мониторинг популяций гусей, отловы и кольцевание куликов с целью изучения выживаемости видов. Отдельной задачей были работы по картографированию самой крупной колонии белощекой казарки, которая располагается в дельте реки Песчанки на востоке острова. В последние годы численность белощекой казарки выросла экспоненциально, вид стал быстро распространяться по острову, осваивая все новые местообитания. Численность колонии насчитывает по предварительным оценкам около 70 тыс. гнездящихся пар. Рост численности белощекой казарки создает дополнительную пастбищную нагрузку на тундровые сообщества острова и создает более тесные конкурентные отношения с другими видами гусей острова. В задачи исследований входило провести более точную оценку численности казарки, используя современные технологии, проследить как происходит расширение колонии и выявить конкурентные отношения с другими видами птиц. Также по запросу Департамента природных ресурсов, экологии и агропромышленного комплекса Ненецкого автономного округа проводилась оценка влияния сбора пуха белощекой казарки на состояние ее популяции. В последние годы с ростом численности казарки появился запрос на сбор ее пуха нескольким компаниями. Ученым предстоит ответить на вопрос, какое влияние оказывает сбор пуха, какие необходимо ввести ограничения и дать рекомендации по осуществлению данной деятельности

Геоботанические исследования включали в себя описания ключевых участков и их верификацию для уточнения карты растительности на восточный участок острова. Проведено крупномасштабное картографирование основанных типов ландшафтов, включавшее описание микрорельефа. На основе полученных карт растительности планируется составить карты местообитаний животных, по которым будет проведен расчет численности видов птиц на острове. Особое внимание уделено распространению и типизации маршей в прибрежных участках на востоке острова. На фоне процессов «позеленения» и закустаривания, отмеченных в последнее время в Арктике, проведены работы по сбору материала по приросту кустарников. По собранным образцам будет проведен анализ изменения прироста биомассы в последние десятилетия.

Почвенные работы включали изучение микро- и мезо-структуры почвенного покрова. Установлено, что почвенный покров имеет высокую неоднородность и сложность организации на всех уровнях, в силу чего экстраполяция может быть осуществлена только после проведения верификации, что и было выполнено в этом году. Важной частью исследований этого года было изучение взаимосвязи микро-неоднородностей почвенного покрова, растительности и криогенных процессов. Для этого было проведено комплексное описание почвенных траншей, пересекающих компоненты микрорельефа, с заложением термохронов (логгеров температуры) в верхние горизонты почвы и описание состава растительных сообществ на них.

Впервые была оценена роль сезонных снежников Колгуева как звена в перераспределении эолового и флювиогляциального материала – как органогенного, так и минерального. Характер и интенсивность обмена между снежником и почвами определяется набором внешних условий, из которых важнейшим является климат/погода, а также положение в рельефе. Изменение климатических факторов может в свою очередь привести к изменению сезонно-талого слоя и может вызвать деградацию многолетнемерзлых пород.

Комплексный подход исследований дает понимание природы и сущности изменений экосистем, происходящих на острове.

Многолетние исследования, проводящиеся на Колгуеве сотрудниками Института географии с 2006 года, дают ценный материал для мониторинга арктических экосистем в Российской Арктике. В настоящее время существует небольшое количество стационарных точек, по которым имеются многолетние ряды наблюдений, продолжающиеся по сей день. По всей видимости, количество таких мест будет только сокращаться в ближайшем будущем.

Полевые работы проводились в рамках гранта РНФ №22-17-00168 «Биогеографические последствия изменений климата в Российской Арктике».

Фото: Глазов П.М., Шматова А.Г., Кудиков А.В.

Орнитологи вернулись с отловов гусей в Кологриве

Группа орнитологов лаборатории биогеографии под руководством Петра Глазова вернулась из экспедиции в город Кологрив. Здесь в заказнике «Кологривская пойма», расположенном в пойме реки Унжи, нашими специалистами проводятся многолетние исследования весенней миграции гусей, которые ежегодно останавливаются здесь для отдыха на пути в Арктику. В этом году в Кологриве орнитологи насчитали около 10000 гусей.

Ежегодно на майские праздники сотрудники лаборатории биогеографии Института географии РАН совместно с сотрудниками Центра кольцевания птиц России (ИПЭЭ РАН), СПбГУ и при поддержке заповедника «Кологривский лес» проводят свои исследования и отловы мигрирующих гусей. В этом году было успешно отловлено и помечено 17 белолобых гусей и 1 гуменник. Все птицы были окольцованы металлическими кольцами, а также цветными ошейниками с индивидуальным кодом. Индивидуальный код на цветном кольце можно прочесть дистанционно (в бинокль или подзорную трубу), что позволяет отследить перемещения птицы, не отлавливая ее повторно. Прочитав код на шейном кольце, можно узнать всю историю наблюдений птицы.

В этом году ученые прочитали более 30 индивидуальных кодов, многие птицы были помечены в Кологриве в прошлые годы и вернулись на свои излюбленные места отдыха. Многолетние исследования показывают, что многие гуси из года в год используют одни и те же места для остановок на своем миграционном пути, что показывает важность мест весенних стоянок для успеха весенней миграции и последующего размножения и доказывает необходимость создания сети временных заказников для охраны мигрирующих видов птиц.

В Кологриве традиционно можно наблюдать два вида гусей — белолобый гусь и гуменник. В этом году здесь были отмечены еще белощекая казарка, короткоклювый гуменник и редкий охраняемый вид – краснозобая казарка. Кроме этого, здесь большое разнообразие уток и куликов, которых тоже привлекает территория заказника в пойме р. Унжи, где они могут спокойно отдыхать и кормиться. Территория заказника запрещена к посещению в весенний период с 15 апреля по 25 мая, что создает благоприятные условия для мигрирующих и гнездящихся птиц.

К сожалению, как отмечают специалисты, с каждым годом фиксируется все больше случаев нарушения режима заказника. Это и незаконная охота в охранной зоне заказника, выпас скота ранее установленных сроков и использование механических средств до отлета мигрирующих гусей. Все это приводит к сильному беспокойству птиц и сокращению периода остановки в данном заказнике, что в свою очередь сказывается на физическом состоянии гусей и успешности последующего гнездования.

Кроме того, уже несколько лет подряд здесь проводятся ночные отловы дупелей на току и дневные отловы мелких воробьиных птиц. В этом году было отловлено и помечено 16 дупелей и 105 воробьиных птиц. А также была поймана пеночка-весничка, которую окольцевали здесь два года назад. А между прочим, пеночки-веснички с Европейской части Росси зимуют в южной Африке. Стало быть, птица после кольцевания в 2021 году, два раза слетала на зимовку в Африку и вернулась на тот же самый гнездовой участок. Такая удача далеко не часто встречается.

Руководитель работ: научный сотрудник лаборатории биогеографии Глазов Петр Михайлович.

Мониторинг биоты западного сектора Российской Арктики, остров Колгуев, 2022

С каждым годом все насущнее встает вопрос изучения биогеографических последствий современных изменений климата для наземных экосистем Арктики. В настоящее время в Российской Арктике существуют единичные примеры территорий, на которых ведется детальный многолетний мониторинг биоты.

Одной из таких территорий служит остров Колгуев в Ненецком автономном округе. На острове, расположенном в юго-восточной части Баренцева моря, находятся ключевые водно-болотные угодья, играющие важную роль для водоплавающих и околоводных птиц как в период гнездования, так и в период их линьки и сезонных миграций и имеющие высокое международное значение для сохранения популяций птиц в Ненецком АО. Сотрудниками лаборатории биогеографии Института географии РАН уже более 15 лет проводятся исследования биоты острова.

Экосистема острова нетипична для Арктики ввиду полного отсутствия грызунов и таких специализированных миофагов, как мелкие куньи. Отсутствие грызунов и относительно стабильный пресс хищников привели к высокой численности многих видов птиц: белой куропатки, белощекой казарки, белолобого гуся, тундрового гуменника, некоторых видов куликов (чернозобик, белохвостый песочник) и воробьиных (луговой конек и лапландский подорожник). Плотность гнездования всех трех видов гусей, а также белой куропатки и чернозобика здесь самая высокая в Российской Арктике. За более чем 125-летнюю историю орнитологических исследований на Колгуеве орнитофауна острова претерпела существенные изменения: увеличилась доля широкораспространенных (с 12% до 22%) и сибирских (с 12% до 19%) видов при уменьшении доли арктических видов (с 69% до 48%).

Тщательный мониторинг орнитофауны Колгуева проводится с 2006 года. В течение этого времени удалось проследить динамику плотности населения 36 видов птиц. Плотность населения некоторых куликов (тулес, чернозобик), а также лапландского подорожника снизилась, в то время как численность белощекой казарки резко возросла с первой регистрации гнездования этого вида на острове в 1980-х гг. Теперь здесь находится самая крупная известная колония белощекой казарки во всей Арктике, в которой гнездится не менее 70 тыс. пар птиц.

В рамках мониторинговых работ летом 2022 года сотрудниками Института географии были проведены полевые исследования в дельте р. Песчанки (восточная часть о-ва Колгуев). В течение более чем месяца полевых работ участники экспедиции проводили орнитологические, геоботанические, почвенные и геоморфологические исследования. Основной задачей экспедиции было выявление изменений биоты, произошедших за последние десятилетия. Был собран обширный материал по численности и распределению птиц в различных местообитаниях, что дает возможность проследить изменения, произошедшие в орнитофауне по сравнению с прошлыми исследованиями на этой территории. Сделаны геоботанические профили, по которым можно судить об изменениях в растительном покрове острова. Для модельного профиля был подготовлен фотоплан и цифровая модель рельефа с точностью 4 см на пиксель. Это позволило получить точные превышения точек описаний и построить профиль изменения состава маршевой растительности по мере удаления от уреза воды и ослабления влияния соленых вод. В ходе экспедиции были описаны основные ландшафты, выполнена аэрофотосъемка поверхности с разных высот с целью описания структуры ландшафтов, микрорельефа и растительности. Данные полевых исследований помогут выявить основные тенденции для наземных экосистем острова и оценить, как климатические изменения последних десятилетий повлияли на биоту острова.

Долговременный мониторинг экосистем Колгуева показал высокую международную природоохранную ценность острова из-за высокой плотности гнездования многих видов птиц. Он представляет собой уникальный случай мониторинга экосистемы, свободной от леммингов, примеры которой в Арктике довольно редки. Исследования биоты острова показали высокое соответствие выбранного объекта целям и задачам экологического мониторинга для европейского сектора АЗРФ, прежде всего островных экосистем с арктическим морским климатом.

Данные исследований биоты острова могут стать основой для дальнейших международных программ мониторинга наземных экосистем в Арктике. Разработка программ и включение острова в сеть мониторинга наземных экосистем даст возможность восполнить пробелы наших знаний о биогеографических последствиях климатогенных изменений арктической биоты западного сектора Российской Арктики.

Руководитель экспедиционного отряда: н.с., Глазов П.М.

Работы были проведены в рамках гранта РНФ №22-17-00168 «Биогеографические последствия изменений климата в Российской Арктике»

Лихенологическое обследование олиготрофного болота в национальном парке «Угра», 2022 год

Сотрудником лаборатории биогеографии Пчелкиным А.В. проведено лихенологическое обследование верхового олиготрофного болота в Калужской области (Галкинское болото, национальный парк «Угра»).

Цель исследования – сравнение по доминантам лихенобиоты с олиготрофным болотом аапа-типа в Архангельской области (Кузнецовское болото, заказник Лекшмох) и проверки гипотезы о доминирующем влиянии на видовой состав лишайников болота флористического спектра лихенобиоты прилегающих территорий. Отмечено, что по некоторым доминантам имеется совпадение (Hypogymnia physodes, Evernia mesomorpha).

Но имеются и существенные различия: если на Кузнецовском болоте обычны представители рода Bryoria, особенно массовым видом является Bryoria furcellata, то на Галкинском болоте виды этого рода полностью отсутствуют, не отмечены такие виды, как Pseudevernia furfuracea, Mycoblastus sanguinarius, представители р. Cladonia subg, Cladina и др. В то же время, на Галкинском болоте найдены Xanthoria parietina, Evernia prunastri, отсутствующие на олиготрофном болоте аапа-типа (Кузнецовское болото, Архангельская обл., заказник «Лекшмох»).

Республика Чувашия, Курская и Рязанская области, 2021 год

Сельское хозяйство является одним из основных источников парниковых газов. Для определения количественных показателей их эмиссии и поглощения ежегодно с 2020 г. в рамках гранта РНФ № 20-76-00023 организовываются экспедиции в три хозяйства, специализирующиеся на производстве как растениеводческой, так и животноводческой продукции:

• Сельскохозяйственный производственный кооператив «Амосовский» ‒ Курская область, Центрально-Черноземный экономической район,

• Крестьянско-фермерское хозяйство Е.А. Гусева – Рязанская область, Центральный экономической район,

• Племенной конный завод им. В.И. Чапаева – Республика Чувашия, Волго-Вятский экономической район.

Тестовыми полигонами для проведения многолетних стационарных измерений служат Курская биосферная станция ИГ РАН и участки Центрально-Черноземного заповедника им. В.В. Алехина.

В 2021 г. непосредственное участие в полевых работах принимали Ольга Суховеева, с.н.с. лаборатории биогеографии, и Алипий Золотухин, магистрант Курского университета, сотрудник Курской биосферной станции.

Объектами исследования выступали четыре группы экосистем: поля с возделываемыми культурами (пашни), многолетние травянистые сообщества (сенокосы, пастбища, залежи), объекты животноводства (левады, загоны, компостные кучи), а также природные биоценозы, взятые в качестве контроля (леса, степи).

Полевые работы включали в себя несколько ключевых направлений:

• измерение эмиссии трех парниковых газов (СО2, СН4, N2О),

• оценка гидротермических параметров среды для определения закономерностей их влияния на эмиссию (температуры воздуха и почвы на разных глубинах, ее влажности, окислительно-восстановительного потенциала, рН),

• отбор образцов почвы (для определения гранулометрического состава, содержания в них азота, углерода, органического вещества и других агрохимических показателей),

• отбор образцов фитомассы культур, сенокосов и пастбищ (для определения количества поступающих в почву пожнивных и корневых растительных остатков, соотношения фракций биомассы),

• подробное описание каждого типа экосистем,

• сбор производственной информации об объектах сельского хозяйства.

Ольга Суховеева,

Курская биосферная станция,

отбор фитомассы ячменя

Ольга Суховеева,

СПК «Амосовский», установка камер на компостной куче

Алипий Золотухин, пастбище Центрально-Черноземного заповедника, измерение эмиссии СО2

Центрально-Черноземный заповедник,

сенокос с режимом 10 лет кошения / 1 год перерыв

КФХ Гусева Е.А., поле яровой пшеницы

КФХ Гусева Е.А., поле сои

Чувашский племенной конный завод, сильнодеградированное конное пастбище

(кобылы с жеребятами)

Национальный парк «Валдайский», июль-август 2021 года

В рамках договора с Валдайским национальным парком сотрудником лаборатории биогеографии Института географии РАН, в.н.с., доктором биологических наук, Пчелкиным А.В. проведено обследование видового состава лихенобиоты Валдайского национального парка.

Лихенологические исследования были проведены в период с 26 июля по 2 августа 2021 г. В Валдайском национальном парке сборы лишайников охватывали эпифитную, эпиксильную, эпигейную, эпилитную и другие экологические группы. Сборы материалов были проведены в окрестностях г. Валдай, включая городскую территорию, деревень Короцко, Ивантеево, Велье, Перестово, Загорье, Ерёмина гора, Миронеги, Перевоз, Горнешно, д. Сковородки, Боровно, Загубье, Мельницы, Авдеево, Почеп, Горушки, на маршруте Большой Валдайской тропы, каньона, горы «Рыжоха» и др.

Общая протяженность автомобильных маршрутов составила около 700 км, пеших маршрутов около 30 км. Собрано около 350 образцов лишайников указанных экологических групп. Некоторые эпилитные виды, которые нельзя было собрать без повреждения субстрата, не попали в сборы (часть видов на камне Миклухо-Маклая, на камнях у начала тропы на гору «Рыжоха»).

Национальный парк «Кенозерский» («Онежское Поморье»), июнь 2021 года

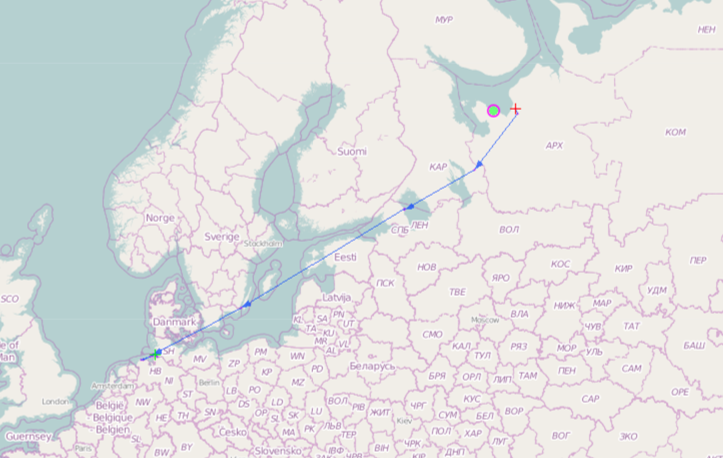

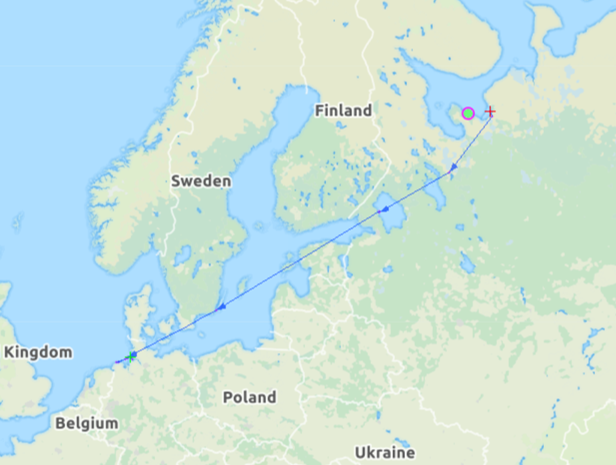

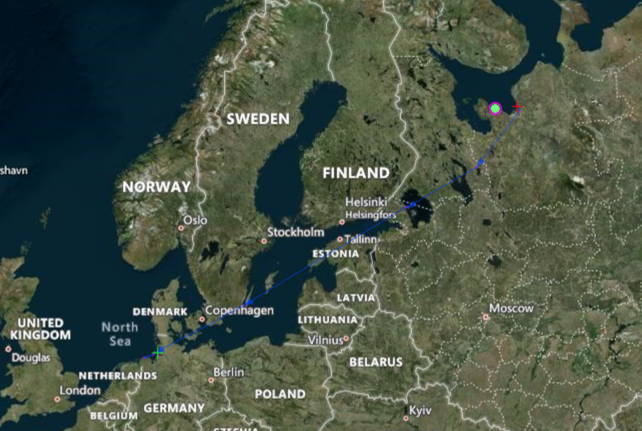

В рамках международного проекта “ICARUS” и международного сотрудничества российско-норвежской рабочей группы экспертов по морским птицам Баренц-региона вместе с национальным парком «Кенозерский» («Онежское Поморье») и заповедником «Керженский», ИГ РАН в лице Ирины Покровской (лаборатория биогеографии) начат проект «Изучение отклика биоты на глобальные изменения климата методом дистанционного слежения спутниковыми передатчиками в природных зонах тундры и тайги.» В качестве модельных видов выбраны 2 вида крачек из семейства Чайковых отряда Ржанкообразных. Первая, полярная – представитель тундровой фауны. А вторая- речная, представитель таежной. В июне 2021 г на территории НП «Онежское Поморье» были помечены спутниковыми передатчиками 20 особей этих двух видов. Мечение проводилось в Двинском заливе Белого моря на территории национального парка «Онежское Поморье». Также в ходе работ удалось подтвердить гнездование кулика травника

В настоящее время ведется слежение за 6 особями: 1 речной и 5 полярными. Предварительные данные обрабатываются.

Трек речной крачки в течение лета и сентября

Тверская область, Центрально-Лесной государственный природный биосферный заповедник, август 2019 года

В ЦЛГЗ сохранились уникальные лесные и болотные массивы, не испытавшие антропогенного воздействия, которые воспроизводят ход естественных экосистемных процессов. Цель исследований состояла в оценке природы гомогенности и структуры переходных зон лесного покрова с оценкой их вклада в пространственную структуру растительности на локальном уровне. Участники исследований – сотрудники Института географии РАН, Института проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова РАН, и МГУ им. М.В. Ломоносова. Автор фотографий – ведущий научный сотрудник лаборатории биогеографии ИГ РАН Татьяна Владимировна Черненькова.

Московская область, Талдомский район, июль 2019 года

Тема: Разнообразие лесов центральной части Восточно-Европейской равнины. Участники: сотрудники Института географии РАН, сотрудники Института проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова РАН, студенты географического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова. Автор фотографий — ведущий научный сотрудник лаборатории биогеографии ИГ РАН Ольга Васильевна Морозова